- 営業戦略

SaaS企業のエンプラ開拓を推進する人材と人材配置

従来、ベンチャー企業、スタートアップ企業、中堅・中小企業を対象にセールスをおこなっていた事業を黒字化転換しようとしたときにはエンタープライズ向けセールスが必要になります。

エンタープライズセールスはプロダクト面、人材面で難易度が高く、特にベンチャー企業では経営者やボードメンバー層でなければエンタープライズ開拓をするのは難しいのが現状です。しかし、ベンチャー企業であっても、セールスの役割に応じた人材を適切に配置することで大手開拓をすることは可能になります。

ベンチャー企業が大手開拓を進める必要性

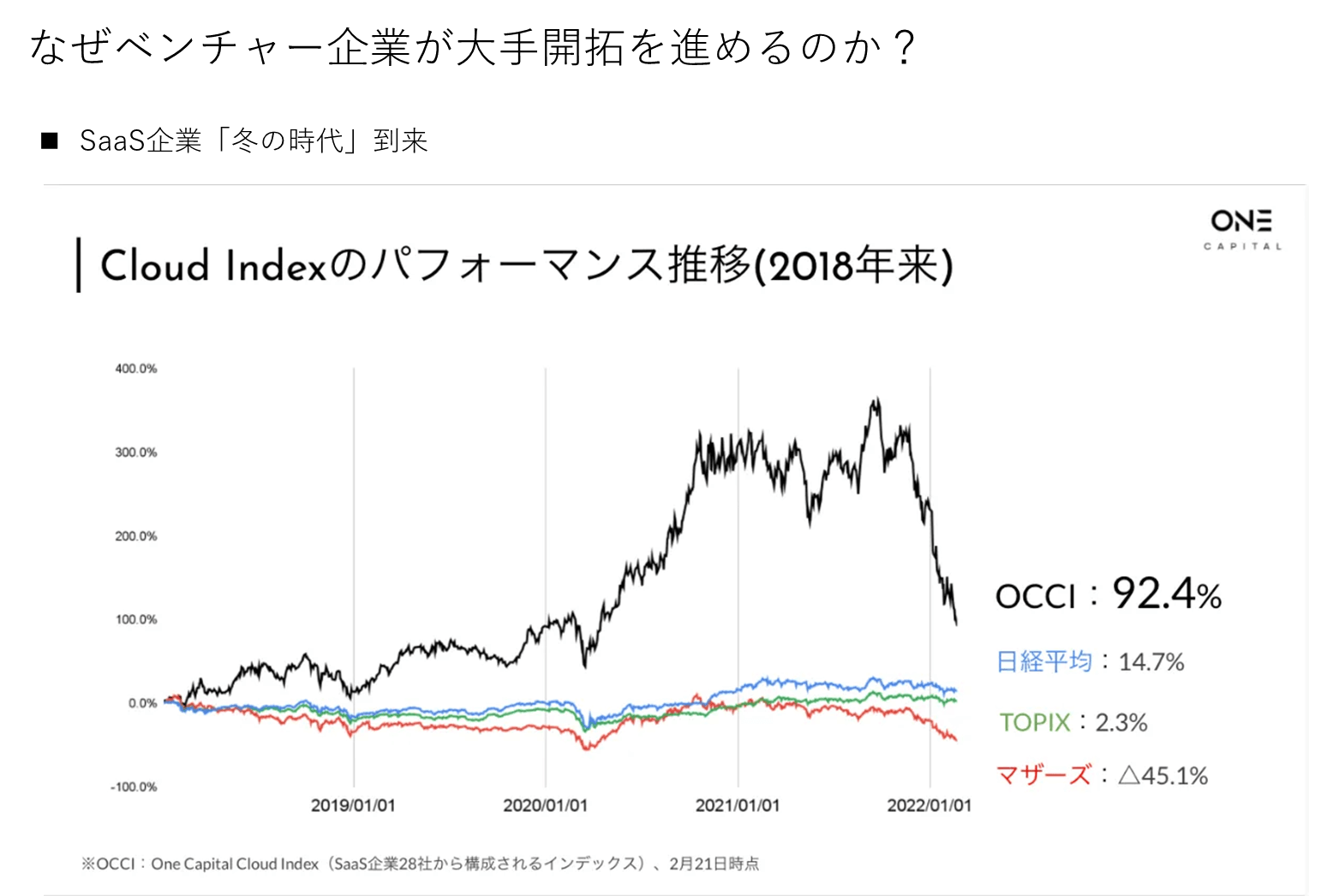

参考:One Capital Cloud Index(One Capital株式会社)

参考:One Capital Cloud Index(One Capital株式会社)

2018年から急激に伸びてきたSaaS企業ですが、2021年末頃から急に冬の時代が到来しています。コロナウィルスの影響もあり、中小企業やベンチャー企業、スタートアップ企業で売上を獲得していたフェーズから積極的に売上拡大を目指すフェーズに移ってきたのが2022年でした。

しかし、今まで中小企業、ベンチャー企業、スタートアップ企業を中心に獲得していた売上を一気に黒字化しようとしたときには、エンタープライズセールス(エンプラセールス)に取り組むことが必要になってきました。

エンプラセールスを積極的におこなう理由は、チャーンレート(解約率)が低いこともありますが、今まで大手企業を対象にしていなかったSaaS企業も社内体制やプロダクト要件を変更していかないと黒字化が難しくなっているという事実が背景にあります。

エンプラセールスの難しさ

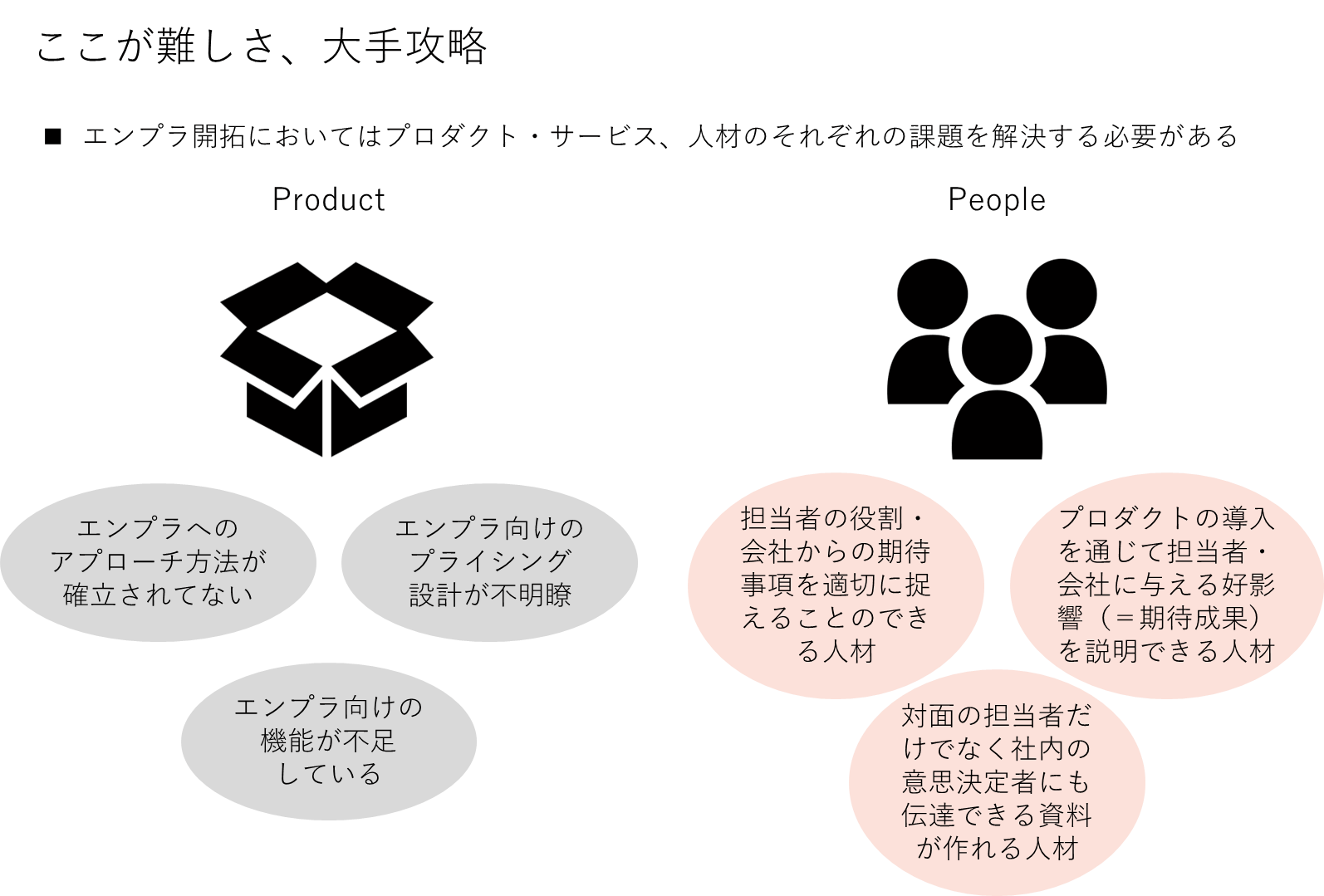

エンタープライズ向けセールスでは、大きくプロダクト・セールス側と人材側という2つの側面で障壁があります。

プロダクト・サービスの課題解決の難しさ

エンタープライズ向けセールスにおけるプロダクト・サービスの障壁は次の3つです。

- アプローチ方法が確立されていない

- 機能が不足している

- プライシング設計が不明瞭

このように、企業側の事業化要素も大手攻略を難しくしてる要素の1つになっています。

人材の課題解決の難しさ

一方で人材側の障壁は次の3つです。

- 期待事項を適切にとらえることができる

- プロダクト導入による好影響(期待成果)を説明できる

- 意思決定者にも伝達できる資料作成ができる

エンプラセールスでは意思決定者が増えていくなかで、対面する担当者の役割や期待事項を適切にとらえながら営業ができる人材、プロダクトの導入を通じて与える影響を言語化できる人材が必要になってきます。

しかし、このような領域ができるのはベンチャー企業では経営者であったり、ボードメンバーであることが多く、上記条件を満たす人材がベンチャー企業にいるのか、というところがエンプラセールスを難しくしている要因になっています。

エンプラ攻略における人材スキルの違い

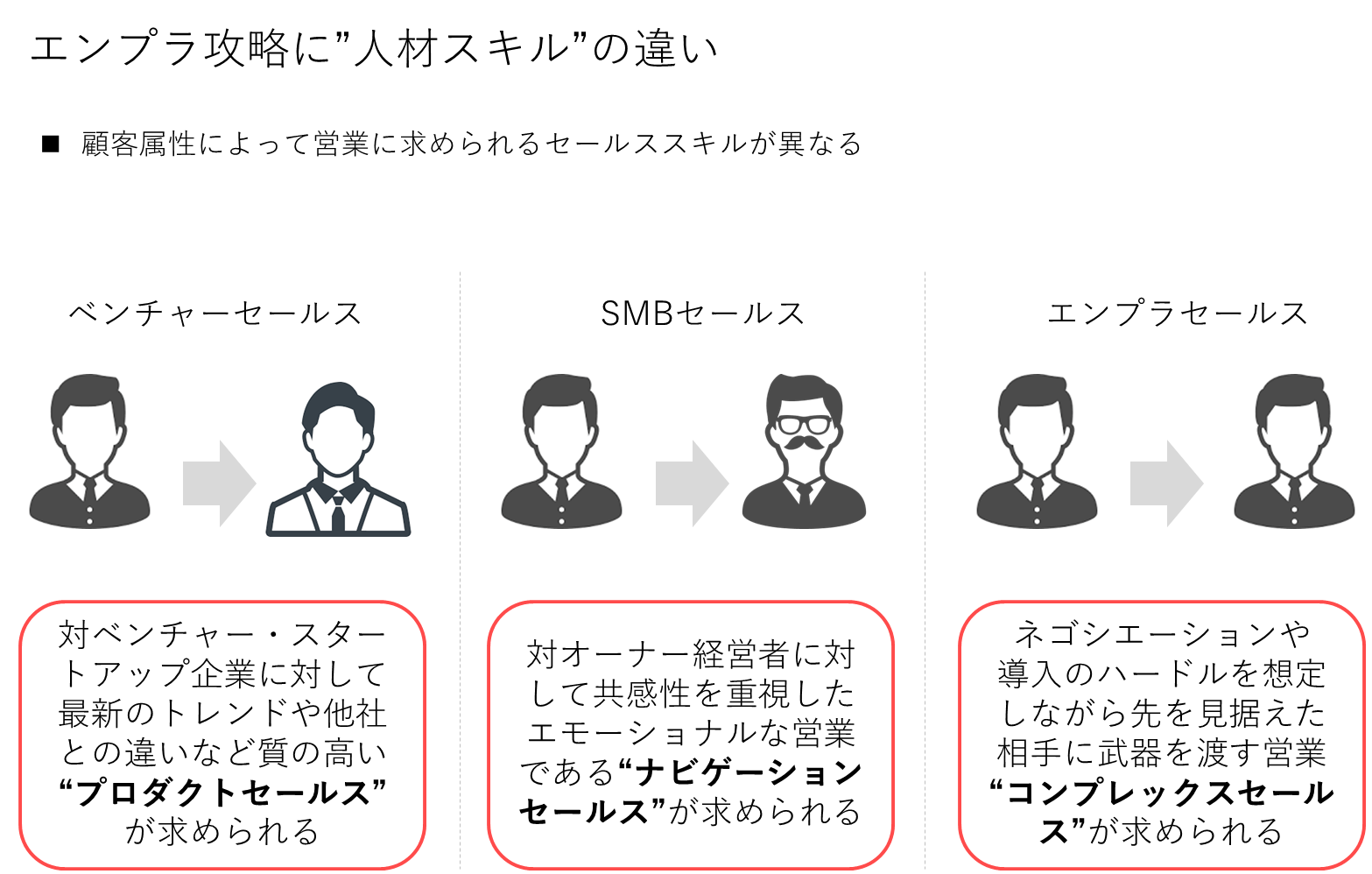

エンプラ攻略には人材スキルの違いがあり、顧客属性によって営業に求められるセールススキルが異なります。

エンプラ攻略には人材スキルの違いがあり、顧客属性によって営業に求められるセールススキルが異なります。

ベンチャーセールスではプロダクトセールス、SMB(Small and Medium Business、中堅・中小企業)向けセールスではナビゲーションセールス、エンタープライズ向けセールスではコンプレックスセールスが求められます。

ベンチャーセールスに必要なスキル

ベンチャー企業向けセールスでは、最新トレンドや他社プロダクトとの違いなどを論理的に説明し、そもそものプロダクトに価値を感じてもらえるようなスキルが求められます。

SMBセールスに必要なスキル

SMBではオーナー経営者が相手になることが多く、オーナー経営者の思いに共感しながらナビゲーションしていくというセールススキルが求められます。

エンプラセールスに必要なスキル

エンプラスセールスは一言で表せばコンプレックスセールスです。対面する相手が何度も変わったり、エンプラ企業内でのプロセスで上申が必要になったりと、複雑さを理解してセールスをおこなう力が求められます。

対面する担当者に武器を渡し、その担当者が社内で上申が通りやすいように進められるようにするため、相当に優秀な営業スキルが必要です。一般に、SaaS企業では経営者やボードメンバークラスでないと1人で大手企業を攻略することは難しく、一般の営業担当を育成してもこのレベルにはなかなか近づかないというのが実情です。

エンタープライズセールスに必要な人材

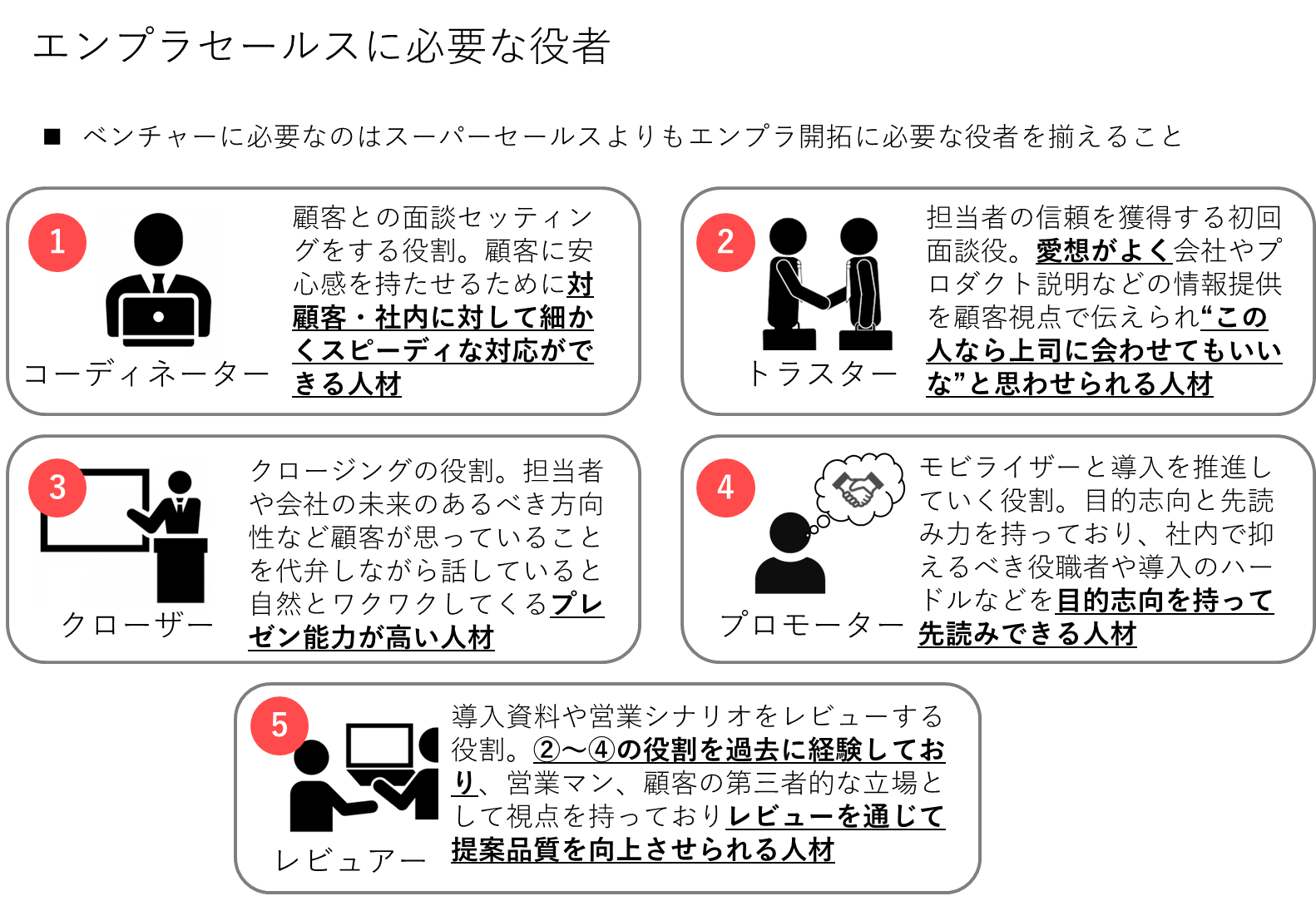

エンタープライズセールスをおこなうにはコンプレックスセールスが必要ですが、1人ですべてを担うことは現実的ではありません。そのため、スーパーセールスを入れるよりもエンプラ開拓に必要な人材(役者)を揃え、セールスにうまく活用することがエンプラ開拓につながります。

すなわち、次の5つの役者を揃え、それぞれの強みを活用することでエンプラ開拓をおこなうことがベンチャー企業が取るべき戦略といえます。

- コーディネーター

- トラスター

- クローザー

- プロモーター

- レビュアー

コーディネーター

コーディネーターは顧客との面談セッティングをする役割を持ちます。顧客に安心感を持たせ、社内では細かくスピーディーな対応ができる必要があります。エンプラセールスでは最初にコンタクトを持つという担当です。

トラスター

トラスターは担当者の信頼を獲得する初回面談役です。愛想がよく会社やプロダクト説明などの情報提供を顧客視点で伝えられ「この人なら上司に会わせてもいいな」と思わせれる必要があります。顧客の信頼を獲得できるスキルが求められます。

クローザー

クローザーはクロージングの役割を持ちます。担当者や会社の未来のあるべき方向性など顧客が思っていることを代弁しながら話していると自然とワクワクしてくる、プレゼン能力が高い人材のことです。

プロモーター

プロモーターは導入を推進していく役割を持ちます。目的志向と先読み力を持っており、社内でおさえるべき役職者や導入のハードルなどを目的志向を持って先読みできる人材です。

例えば、次は上申プロセスがあるからこういった動きをしていこう、この人をおさえなければいけないので先回りしてこういった動きをしていこうという動きができる必要があります。

レビュアー

レビュアーは導入資料や営業シナリオをレビューする役割を持ちます。コーディネーター、トラスター、クローザー、プロモーターなどを経験しており、第三者的な立場の視点を持っており、レビューを通じて提案品質を向上させられる人材です。営業活動では裏方で、いわゆる提案の品質担保ということをする役割になっています。

エンプラ攻略に求められる人材要件と人材配置

なぜ人材要件を定義するのか

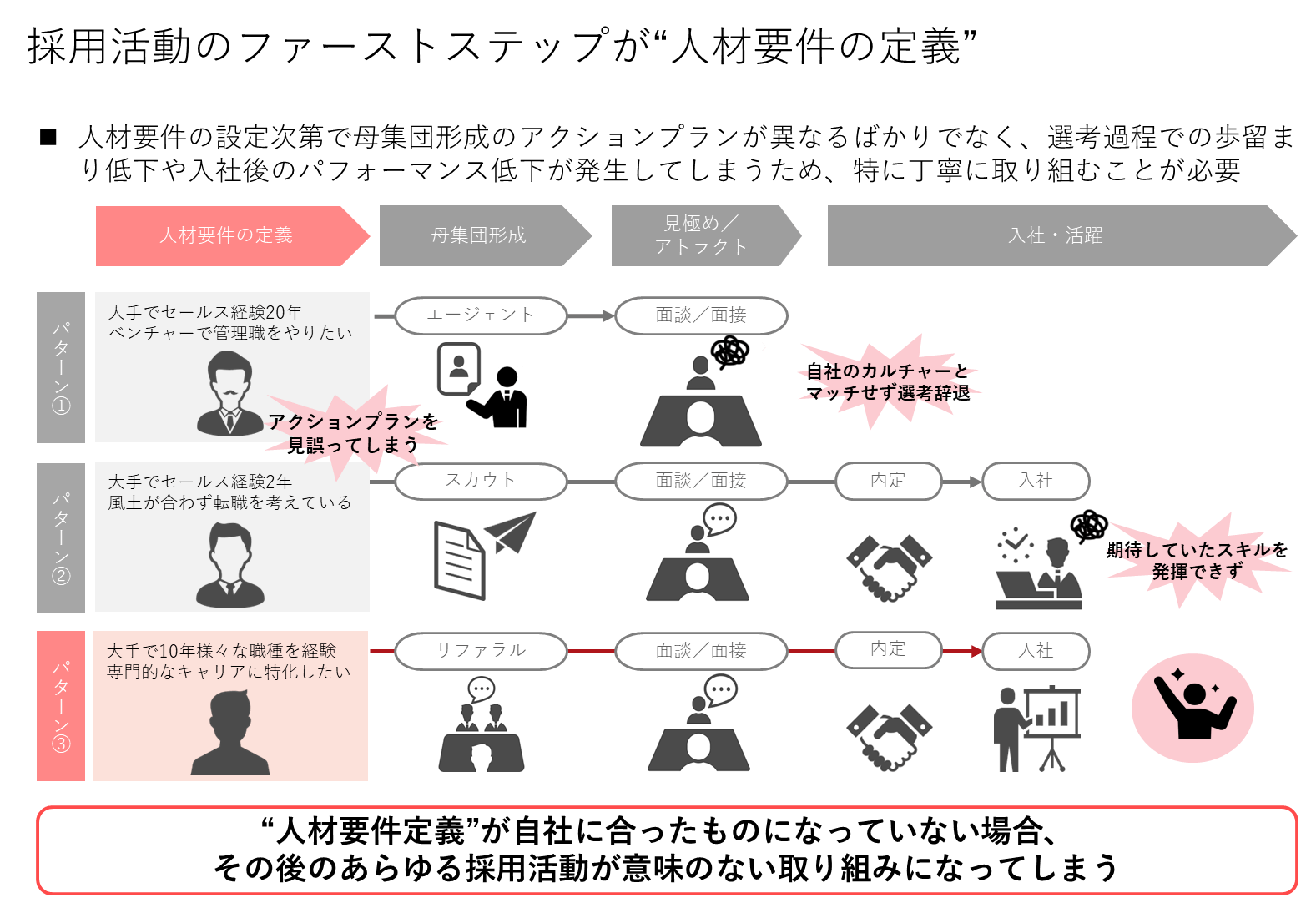

採用活動の最初のステップが人材要件の定義です。人材要件の設定次第では母集団形成のアクションプランが異なるだけではなく、選考過程での歩留まり低下や入社後のパフォーマンス低下が発生してしまうため、特に丁寧に取り組むことが求められます。

人材要件定義が自社に合っていないものになっている場合、あらゆる採用活動が意味のない取り組みになってしまいかねませんので、採用活動をおこなう際には必ず最初に人材要件を定義してください。

人材要件定義があいまいなままの場合、カルチャーとマッチせずに退職してしまったり、活躍を期待して採用したのにまったく活躍しなかったり、前職の悪いところばかりを持ち込んでしまうことで社内に悪い影響を与えてしまうということが考えられます。

反対に、人材要件が正しく定まると母集団形成時にはエージェント、スカウト、リファラルなどのなかから最適な選択ができ、面談でもどのような観点で見極めが必要なのか、ベンチャーで働く際の覚悟、働くことへの不安の解消などをいつおこなうのかということも定まります。

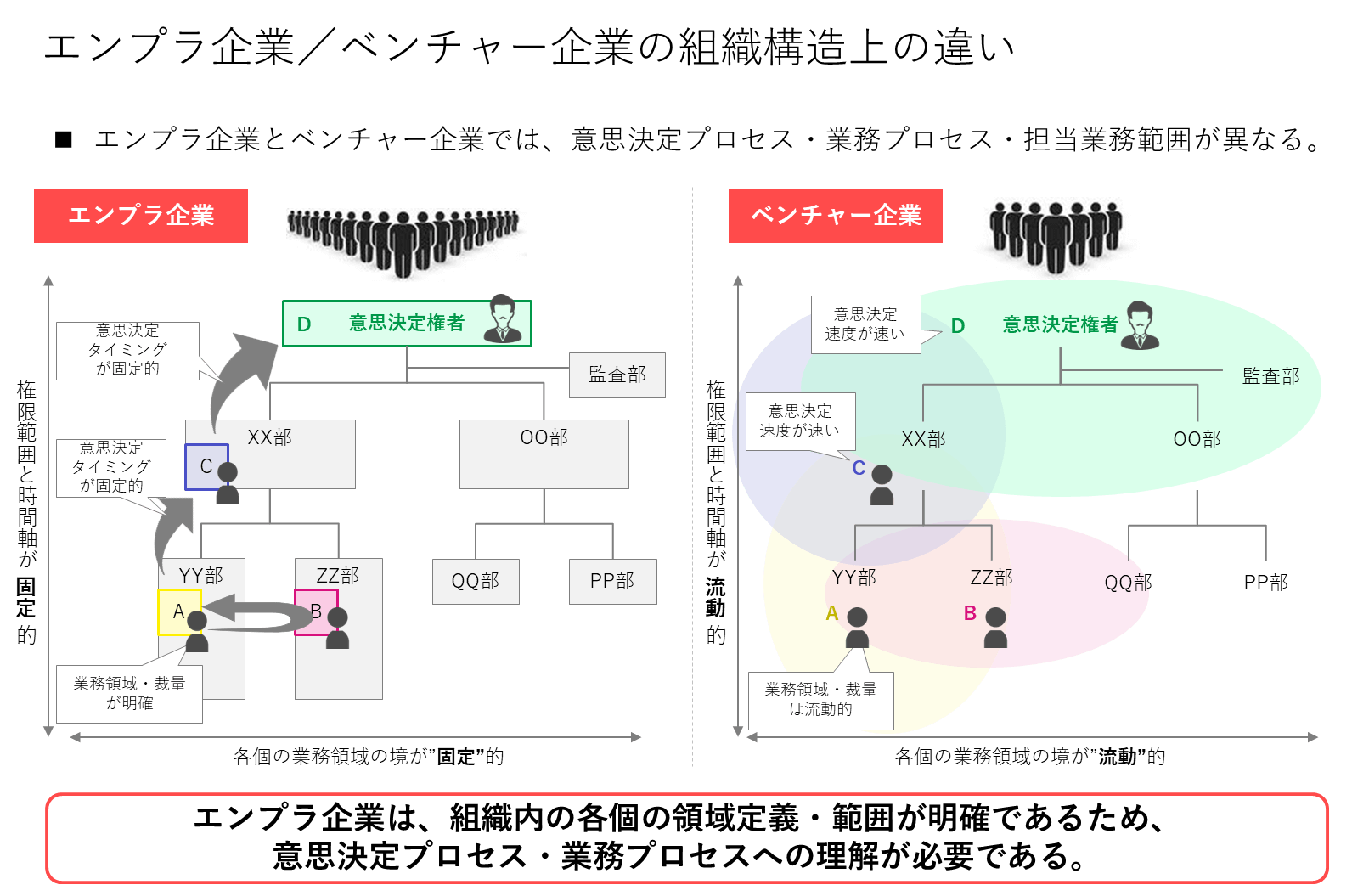

エンペラ企業とベンチャー企業の組織上の違い

エンプラ企業とベンチャー企業では、意思決定プロセス・業務プロセス・担当業務範囲がまったく異なります。エンプラ企業は組織内の各個の領域定義・範囲が明確であるため、意思決定プロセス・業務プロセスへの理解が必要です。また、プロセス以外にもタイミングがいつなのかも決まっているのがエンプラ企業の組織上の特徴です。

対して、ベンチャー企業は組織ではありますが、領域や裁量は基本的には流動的です。積極的に進めていく分には裁量権を持っていることが多く、現場のメンバーが推進していくこともあり得ます。意思決定プロセスも非常に早く、スピードが優先される傾向があります。

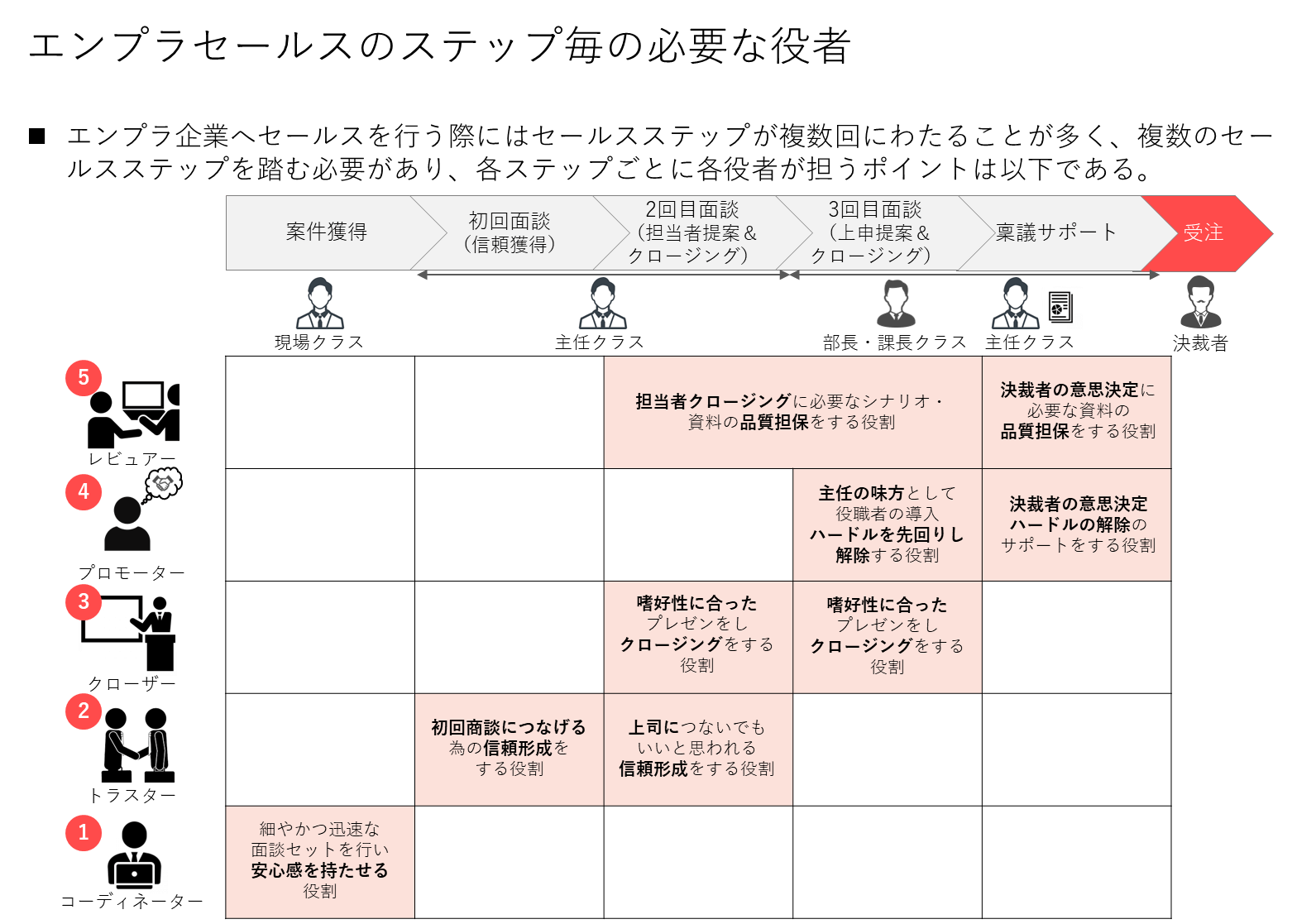

エンタープライズセールスのステップごとの必要な人材

案件化から受注までのステップが非常に多いのがエンプラセールスです。案件を獲得してから初回面談、次にクロージングがあり、その次は上司に合わせるという形で面談、最後は社内稟議を通すための資料作成サポートをおこない、受注というのが一般的です。

まずはコーディネーターが細やか、かつ、迅速に面談セットをおこない、安心感を持たせます。次にトラスターが初回面談を通じて信頼ケースを獲得し、上司につなげます。

上司につないだあとのプレゼンは信頼を獲得したトラスターとクローザーが一緒にプレゼンをしていったり、プロモーターとクローザーがタッグを組んだりすることもあります。そして、レビュアーは基本的に2回目の面談からしっかり担当者と上司をクロージングし、営業資料のフォローをおこなっていく必要があります。

プロモーターやレビュアーの業務難易度が非常に高いため、この役割を誰にするか次第で営業上の成果の違いが出てきます。

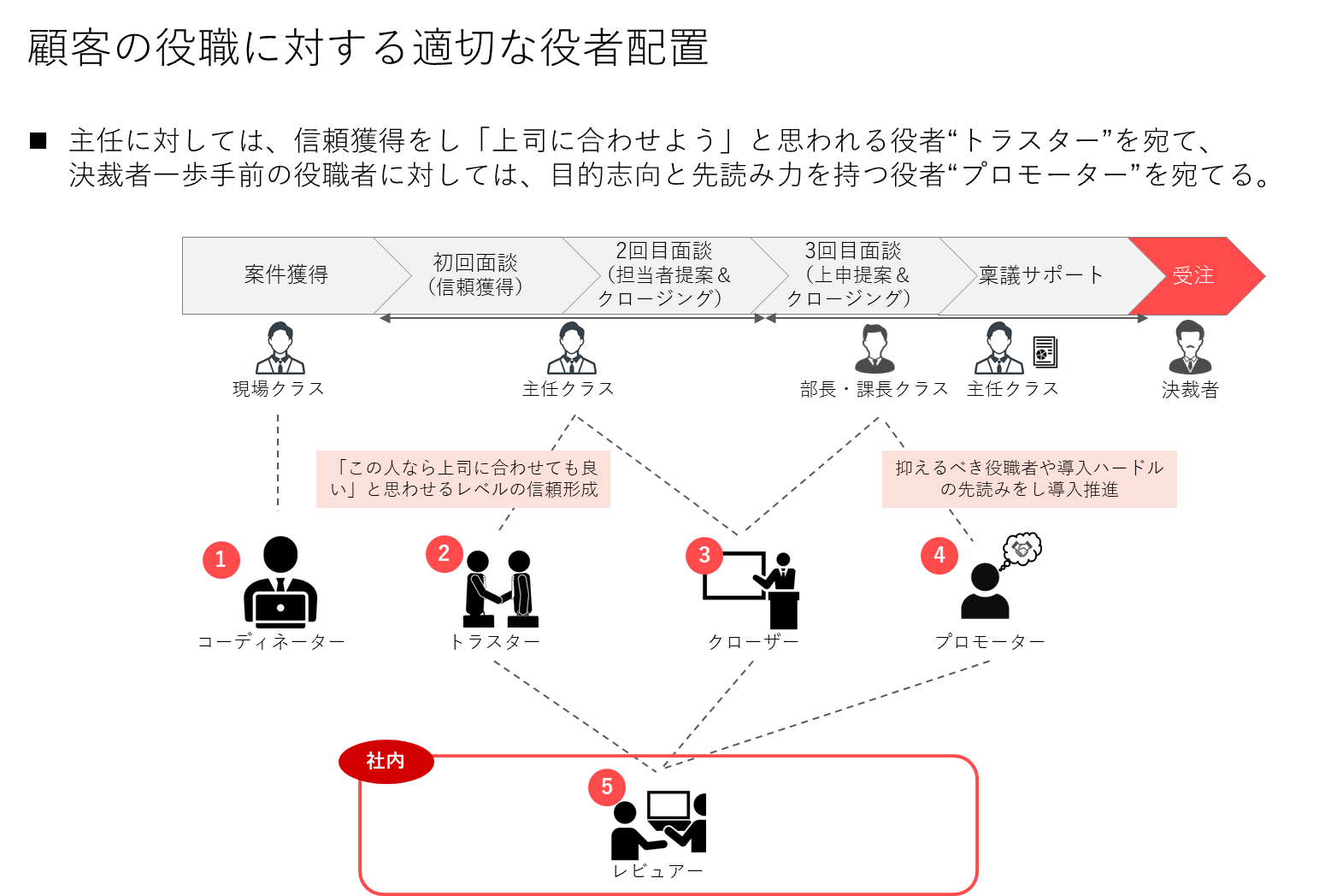

顧客の役職に対する適切な人材配置

エンプラ攻略における営業では、対面に誰をあてるのかという点も重要です。主任に対しては信頼獲得をすることで「上司に会わせよう」と思われるトラスターをあて、決裁者の手前の役職者に対しては、目的志向と先読み力を持つプロモーターをあてる必要があります。

キーマンとなる可能性が高い主任をおさえることがエンタープライズセールス上必要ですが、信頼形成をトラスターが取れるかどうかが最初のポイントです。

まずは主任クラスに対してトラスターをあて、クローザーにつないでいくことが起点になってきます。その後、重要になってくるのはクローザーとプロモーターが部長・課長クラスや主任クラスを通じてプロダクトの導入を推進するための関係構築ができるかどうかが2つ目のポイントです。

エンタープライズセールスのポイント

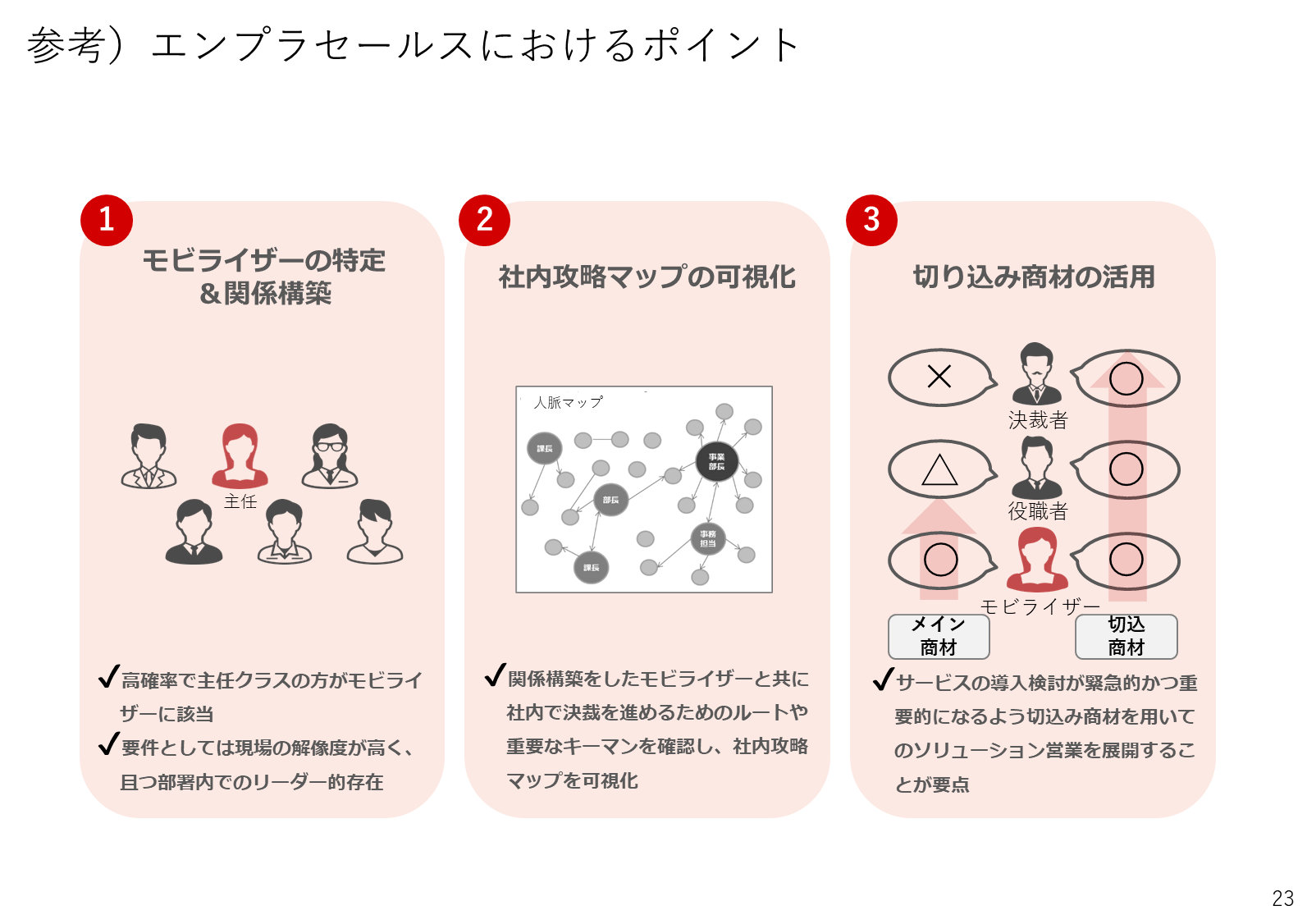

エンタープライズセールスでは大きく、次の3点がポイントです。

- モビライザーの特定&関係構築

- 社内攻略マップの可視化

- 切り込み商材の活用

1つ目はエンプラ開拓をしていくうえでキーマンになる方(モビライザー)を特定し、関係を構築していくことです。エンタープライズでは主任がモビライザーになる可能性が高く、目的志向を持って会社にプロダクトを導入する意義も話せる人材を特定する必要があります。さらに、その人と関係構築を組めるかどうかがポイントです。

2つ目は、モビライザーを起点に社内攻略マップを可視化していくことです。人脈マップという形で、誰と誰が接点を持っているのか、次は誰を攻略していくべきなのかを見える化していく必要があります。

3つ目は、本商材を導入する前に切り込み商材でソリューション営業から入っていくことです。

エンプラセールスで営業マンが気をつけるべきポイントは多く、さまざまな人とセッションする必要があるため、まずはそれぞれが対応できる役者を揃える必要があります。

大手攻略人材に求められる能力と出身業界

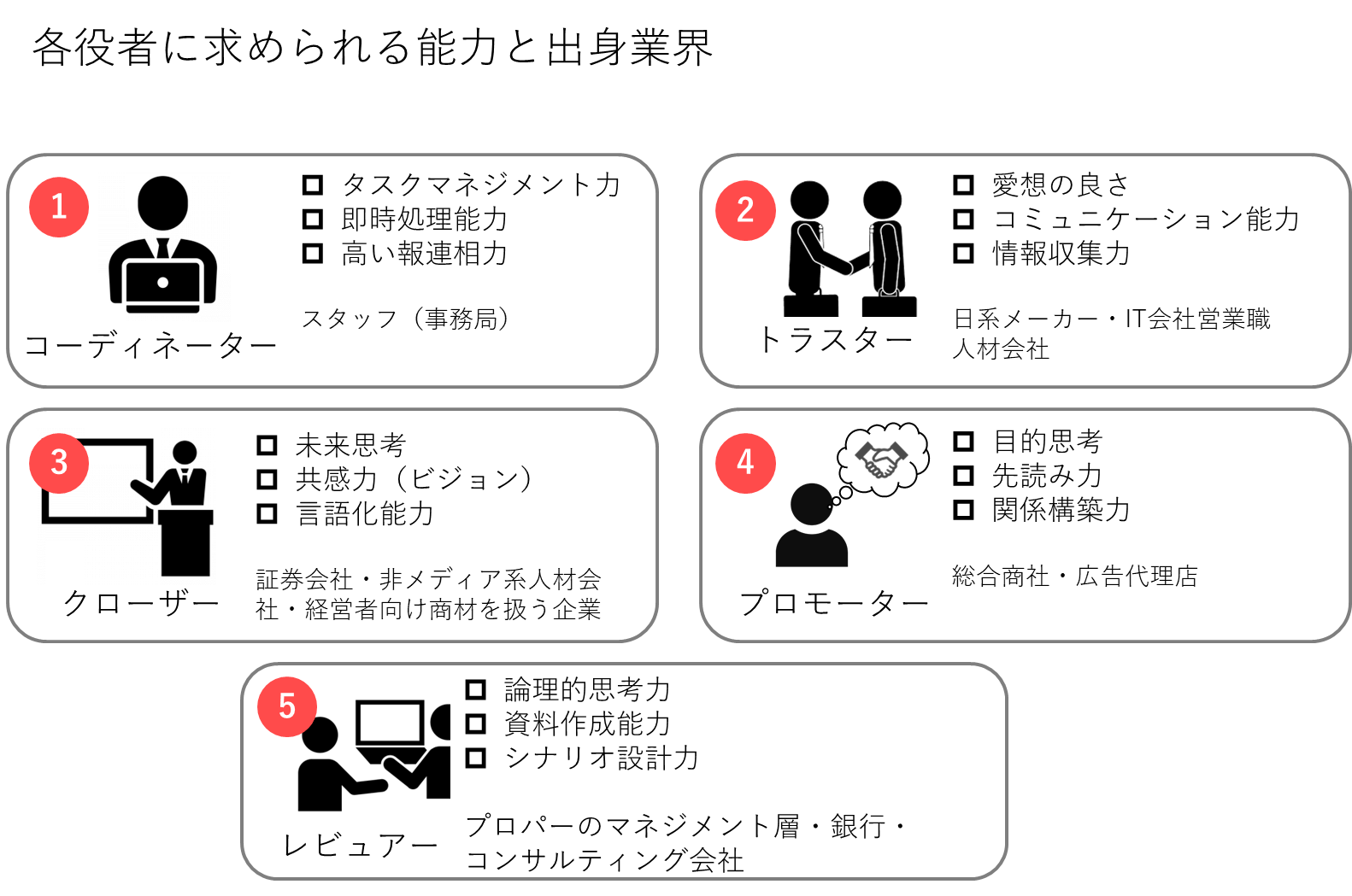

コーディネーターに求められる能力

コーディネーターには高いタスクマネジメント能力、即時処理能力、高い報連相力が求められます。一言でいえば、最強のスタッフのイメージです。

トラスターに求められる能力

トラスターに求められるのは愛想の良さ、コミュニケーション能力、情報収集力です。企業側の課題をしっかりと把握し、クローザーにつなぐという役割を持っているためです。トラスターは日系のメーカー、IT会社の営業職、人材系企業出身者が活躍できることがよくあります。

クローザーに求められる能力

クローザーに求められる能力は未来思考、共感力、言語化能力です。企業側の担当者が求めていることを代弁でき、プレゼン能力が高いのがクローザーです。証券会社、SMB向けセールスのように経営層向けに商材を扱っていた人がクローザーとして向いています。ただし、プロパー人材であってもクローザーに育つ可能性があるため、必ずしも外部から採用する必要がないのもクローザーです。

プロモーターに求められる能力

プロモーターに求められるのは目的思考、先読み力、関係構築力です。プロモーターにはさまざまな人と関係を持ち、うまく巻き込みながら、調整する能力が求められる。総合商社で複雑な関係のなかで挟まれて進んできたという人や、広告代理店で1つのプロジェクトを進めるうえで目的が違う人たちをまとめてマネジメントしてきた人は向いています。

レビュアーに求められる能力

レビュアーは顧客に対して最後のクロージングに入っていく担当ではありますが、社内向けにシナリオレビューをすることが中心ですので、論理的思考能力、資料作成能力、シナリオ設計力が求められます。これはプロパーのマネジメント層や銀行出身者、コンサルティング会社出身者といった人材が適正です。

まとめ

エンタープライズ開拓をおこなうにはスーパーセールスである必要がありますが、実際にはあらゆる局面で活躍できる人材を採用することは難易度が高く、現実的ではありません。しかし、ベンチャー企業であっても、コーディネーター、トラスター、クローザー、プロモーター、レビュアーという5つの役割に応じた人材を適切に配置することで大手企業であっても開拓をすることは可能です。

また、5つの役割が全員揃わないといけないかというと、実際にはプロパー人材のなかで既に役割を担っている人もいるはずですので、自社のなかでどの役割が不足しているのかを考えながら、採用や人材配置を考える必要があります。